故宫特展排队超 10 小时?国宝热度下的 “守护” 与两难

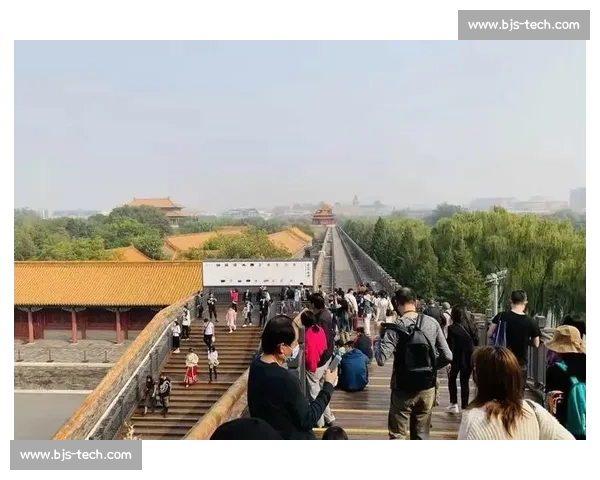

午门城楼前的围栏如长龙蜿蜒,67 岁的荣宏君攥着提前一周抢到的预约码,看着前方数百人的队伍叹了口气。这位曾在《百家讲坛》主讲《国宝传奇》的学者,从早上 7 点等到下午 3 点,最终还是放弃了一睹《清明上河图》真容的念头 —— 此时工作人员告知,后续排队仍需至少 4 小时。这场名为 “百年守护 —— 从紫禁城到故宫博物院” 的特展,自 9 月 30 日开展以来,正以 “排队时长” 与 “国宝热度” 双重标签刷屏社交网络。

“十年等一回” 的稀缺性是排队潮的核心密码。作为故宫博物院建院百年的重磅展览,此次展出的 4 件 “禁止出境文物” 中,张择端《清明上河图》距上次公开展出已隔十年,王珣《伯远帖》更是在 10 月 14 日便匆匆撤展,韩滉《五牛图》也仅展至 10 月 29 日。“印刷品再清晰,也没有真迹的气场。” 二次打卡的曹先生记得,2015 年《石渠宝笈》特展他曾排了 6 小时队,这次上午 9 点排队到下午 1 点,却只看到了《伯远帖》和黄庭坚的《诸上座帖》,“三个展厅全要单独排,单向通行还不能回头,错过就没机会了”。

zoty中欧,zoty中欧登录,zoty中欧体育,中欧体育(zoty)官网免费预约机制更让热度雪上加霜。除 60 元故宫大门票外,特展无需额外付费,但需提前一周每晚 8 点抢预约码。有观众连续三天定闹钟抢票,戏称 “点出了腱鞘炎”,抢不到的人则在检票口蹲守 “回流票”,盼着有人取消预约。这种 “零门槛见国宝” 的吸引力,叠加国庆假期客流高峰,让午门区域的排队规律不断刷新:10 月 9 日还流传 “早 8 点到排 3 小时”,两天后 7 点抵达的观众已发现前方排起数百人长队,12 点后到场者更是被明确告知 “需等 10 小时”。

排队的艰辛远超多数人的预期。展厅设置在空间狭窄的午门城楼,盘旋的围栏将观众引入 “7 小时站桩模式”,想离开队伍上厕所需反复向前后乘客解释,回来时还可能被误认插队。52 岁的陈祺没带水,只能请朋友买可乐托保安送入,“所有人汗流浃背挤在一起,到了《清明上河图》前只能看两分钟,工作人员不停催‘往前走’”。更令人无奈的是观展顺序的频繁变动:从最初的一、二、三展厅顺次参观,到改为一、三、二顺序,再到《清明上河图》单独排队,三天三变的规则让观众无所适从。

与十年前的特展相比,如今的体验落差引发诸多争议。2015 年《石渠宝笈》特展同样因《清明上河图》引发排队潮,但当时故宫采用发号牌制度,观众可先逛其他区域再按号入场,闭馆后还会为排队者提供热水。而此次午门展厅的空间限制与单向流动设计,让 “分拨休息” 成为奢望。有观众对比发现,尽管此次展出文物不乏珍品,但整体震撼度仅为十年前的四五成,却因管理疏漏导致 “排队体验盖过展览本身”。

面对持续的排队热潮,故宫工作人员坦言 “热度超出预期”。据介绍,只要预约到当日名额,即便闭馆后仍可继续排队入场,曲先生便在晚上 9 点多才看完展览,彼时故宫已一片漆黑。但对于是否会增加预约名额、优化观展路线等问题,工作人员仅表示 “需看现场情况调整”。有文物爱好者建议,可借鉴敦煌莫高窟的分时段预约模式,或通过线上 VR 展分流客流,但这一想法暂未得到回应。

在这场 “百年之约” 中,不同观众有着迥异的感受。有人带着折叠马扎和干粮,把排队当成 “打卡必修课”;有人为错过心仪展品惋惜不已,直言 “排队磨灭了看展的兴致”;也有人如屈先生般留意到展品背后的守护故事 ——《伯远帖》曾险些流失海外,1951 年由国家出面从香港购回,这正是 “百年守护” 主题的生动注脚。

夜幕下的午门依旧灯火通明,新一批观众仍在围栏旁等候。对于故宫而言,如何在文物保护与公众需求间找到平衡,或许比展出国宝本身更具考验。毕竟,这场以 “守护” 为名的展览,最终需要让观众在感受文化魅力的同时,也能体会到被尊重的温度。